Sommaire

du jour : Sommaire

du jour :

Le déclin de la civilisation mégalithique

Le premier contact avec l'extérieur

Ce qu'il reste de l'île en 1722

Peut-on parler d'écocide ou nom d'une mégalomanie religieuse?

Les Rapanui auraient-ils délibérément scié la branche sur laquelle

ils étaient assis?

Etat des lieux par les navigateurs européens

Fin de message : photos issue du Musée Englert de l'île de Pâques

Bonjour,

Les navigateurs européens du dix-huitième siècle sont les premiers

à rapporter des descriptions de l'île de Pâques. Que ce soit

Roggeveen (1722), Cook (1774) ou Lapérouse (1786), tous voient

d'étranges manifestations mégalithes dressées sur des socles de

pierres sur une terre dépourvue de forêt. Dès lors, l'île de

Pâques devient un point d'escale pour de nombreux navires.

Le déclin de la civilisation mégalithique

Le premier contact avec l'extérieur

La configuration de Rapa Nui, son éloignement de toute autre terre

donnaient, peut-être, la sensation, aux premiers habitants, d'être

"seuls au monde". Lorsqu'en 1722, ils virent le navire de

Roggeveen, malgré les conditions météo dangereuses, les insulaires

n'hésitèrent pas à rejoindre le bâtiment dans leurs frêles esquifs

: "Le temps étant très mauvais et instable avec de l’orage, une

forte pluie et un vent de nord-ouest, le débarquement sur l’île

fut retardé. Le matin suivant le capitaine Bouman vit, venant de

l’île et se dirigeant vers son bateau, une barque avec un homme

complètement nu, ne portant rien sur lui. Celui-ci paraissait très

heureux de nous voir et admirait nos bateaux."

Après plusieurs siècles de "solitude", les Rapanui reprennent

contact avec le reste du monde. Les observateurs consignent ce

qu'ils observent.

Ce qu'il reste de l'île en 1722

A cette époque, le rite du Moai existe

encore, et Roggeveen le décrit comme suit : "Nous observions

qu’ils faisaient des feux devant de grandes statues de pierre et

qu’ils s’asseyaient sur leurs talons, penchant la tête et levant

et abaissant leurs mains. Ces grandes statues de pierre nous

étonnèrent. Nous ne pouvions comprendre comment ces gens dépourvus

de grosses poutres de bois pour fabriquer quelques dispositifs, et

de même dépourvus de forts cordages avaient pu ériger ces statues,

lesquelles avaient plus de 30 pieds de hauteur avec une épaisseur

en proportion."

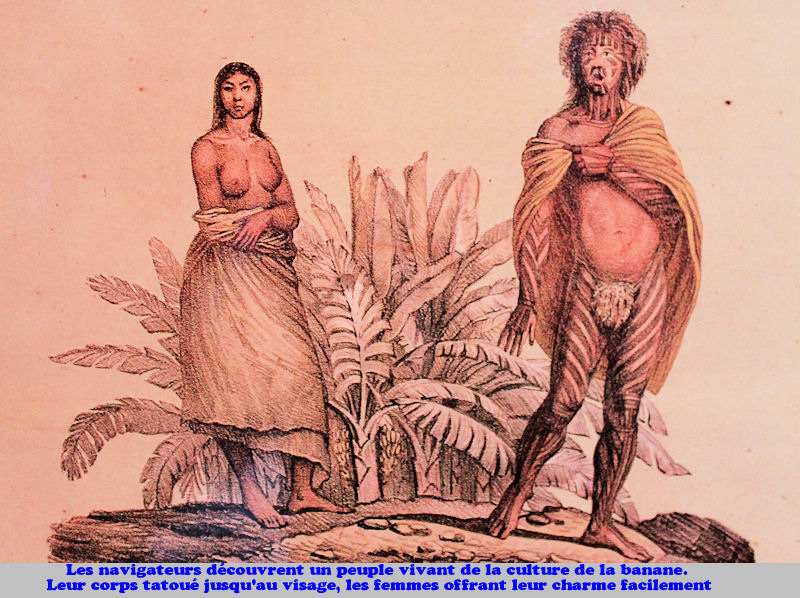

Entre 1200 et 1722, la physionomie de l'île a été complètement

bouleversée. La forêt a disparu et les Moai ont été érigés. Sans

arbres, les habitants sont privés de matière capable d'acheminer

leurs gigantesques statues. Si les causes de la déforestation sont

sujettes à controverses, la résultante est immédiate. La

construction des Moai prend fin. Mais, la population fait preuve

d'ingéniosité quant à sa survie. Elle continue, dans un climat

désertique, à cultiver les aliments que les ancêtres avaient

amenés avec eux. Ils plantent les bananiers, la canne, les

différentes racines à l'abri des vents violents qui assèchent

tout. Ils s'ingénient à convertir les tunnels de lave, les grottes

en abri alimentaires.

En outre, les Pascuans ne disposent plus de matières premières

pour construire de grandes pirogues capables de traverser les

océans. Les navigateurs européens s'étonnent de trouver des

pirogues faites comme des puzzles. "En regardant leurs bateaux,

nous les trouvions fragiles étant donné l’usage qu’ils en

faisaient. Leurs petits canots sont faits de petites planches avec

à l’intérieur de légères poutres liées

ensemble avec des fils torsadés faits de la plante déjà nommée «

piet ». Mais comme ils ne connaissaient pas les matériaux pour

calfater leurs barques, ils étaient obligés de faire un grand

nombre de coutures pour imperméabiliser la coque, les rendant

inutilisables pendant un temps assez long. Les canots ont 10 pieds

de longueur et une proue pointue ; leur largeur est telle qu’ils

peuvent juste s’asseoir à l’avant pour pagayer."

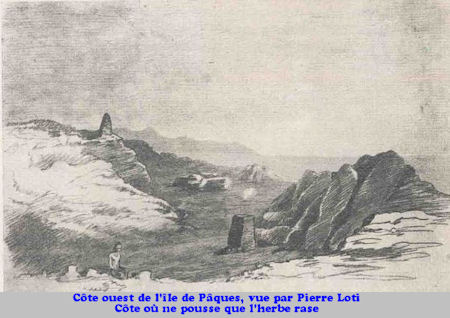

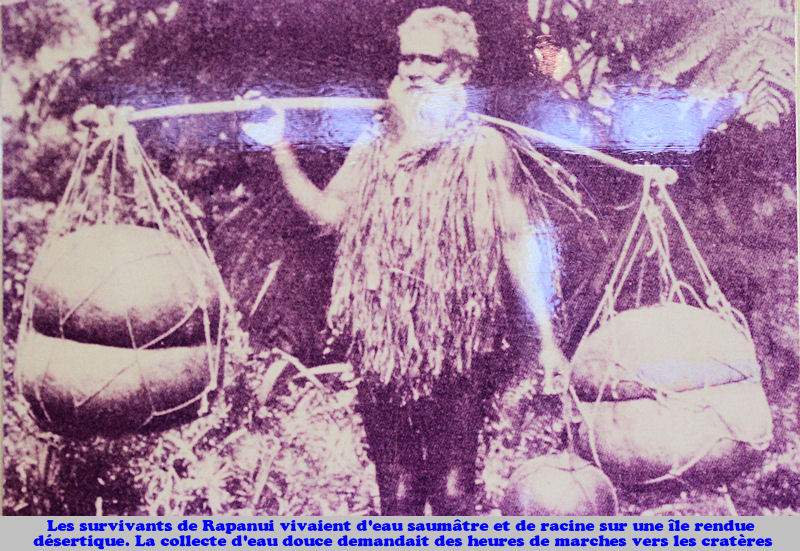

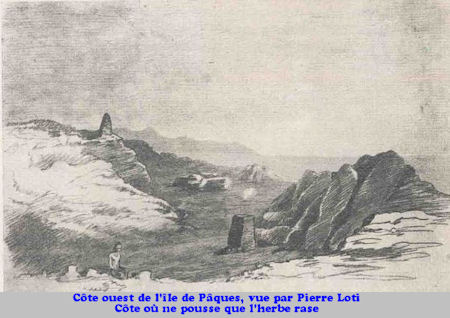

La déforestation, outre le manque de matériaux de construction et

de bois de chauffage a entraîné une érosion de la terre, il n'y a

plus guère que les cratères comme réserves d'eau douce, et les

insulaires sont contraints de récolter de l'eau saumâtre filtrée

par le sable. Les premiers navigateurs européens se détournent de

cette terre, où il n'est pas possible pour eux de refaire le plein

d'eau, qu'ils jugent imbuvable.

Peut-on parler d'écocide au nom d'une mégalomanie religieuse?

Certaines études parlent d'une hypertrophie religieuse qui aurait

entraîné les ancêtres rapanui au suicide écologique. Ces théories

de déclin programmé permettent à ceux qui les divulguent de mettre

en parallèle le destin des rapanui et celui des humains du vingt

et unième siècle. Hubert Reeves est de ceux qui défendent ce point

de vue : "(...)., les populations ont décliné, la faune et la

flore disparaissaient. Différentes tribus vivaient alors sur l'île

et faisaient en quelque sorte un concours de la plus grosse statue

de pierre, les maois, qui font la notoriété de l'île. Ces statues

nécessitaient de prélever des pierres énormes. De couper les

arbres afin de les transporter jusqu'au site où elles étaient

installées. Bientôt, les habitants n'ont plus eu assez de bois

pour construire des bateaux et pécher. Un scénario catastrophe qui

pourrait se produire à l'échelle de la terre, s'il n'y a pas une

conscience d'environnement assez forte. Il faut tirer les leçons

du passé et savoir prendre des décisions ».

Les Rapanui auraient-ils délibérément scié la branche sur

laquelle ils étaient assis?

La réponse au déclin pascuan est sans doute moins tranchée, plus à

fouiller dans un concours malheureux de circonstances. Il est

probable qu'à l'aune de chaque génération, la déforestation

n'était pas manifeste et consciente. Il est probable également que

le peuple polynésien avait pris dans ses îles d'origine des

habitudes dilapidatrices favorisées par un climat tropical qui

pardonne toutes les erreurs. En effet, sur les îles de Polynésie

(sauf Tuamotu), tout pousse sans trop d'effort, la nature y est

particulièrement prodigue. Les habitudes de ce peuple étaient

incompatibles avec un écosystème moins résistant, plus sujet aux

bouleversements humains et climatiques. Autre grande différence,

avec leurs îles d'origine, chaque parcelle de terrain de Rapa Nui

est accessible, au contraire des vallées inextricables (encore

aujourd'hui) des îles hautes de la Polynésie. Ainsi, la nature

n'avait aucun endroit pour se protéger de l'exploitation humaine.

En outre, certaines études tentent de démontrer que le climat

(successions trop rapides de phénomènes niño ou niña) a lui aussi

provoqué de longues périodes de sécheresse.

Etat des lieux par les navigateurs européens

Entre 1722 et 1786, quatre grandes expéditions s'arrêtent à Rapa

Nui, la première largement abordée, est hollandaise avec

Roggeveen. Puis, les Espagnols abordèrent Rapa Nui en 1770. En

1774, c'est au tour de James Cook et enfin, en 1786 Lapérouse.

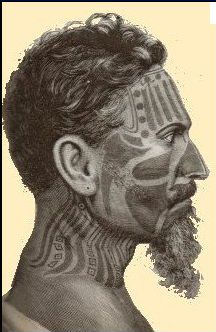

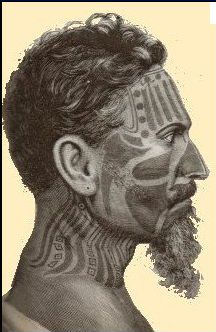

En 1722 Roggeveen trouve une population saine et nombreuse : "Ces

gens ont un corps bien proportionné, d’assez grande taille,

paraissant vigoureux et bien musclés. Ces gens ont les dents,

blanches comme de la neige et une bonne dentition. Même les

vieilles personnes aux cheveux gris que nous pouvions observer

croquaient de larges coquilles dures, aussi épaisses que nos

noyaux de pêches." En 1770 les Espagnols venus, de la

vice-royauté du Pérou, estimèrent sa population à 3000 âmes.

En 1774, soit près de cinquante ans après

Roggeveen, Cook, décrit la population comme chétive, ne présentant

pas plus de 600 habitants. Mais il est démenti par Laperouse qui

compte près de 1200 habitants et de bonne constitution. Ce qui est

important dans le témoignage de Lapérouse, c'est son observation

quant au culte des Moai :"Tous ces monuments qui existent

aujourd'hui paraissent fort anciens. On peut douter que la forme

de gouvernement actuel n'ait tellement égalé les conditions qu'il

n'existe pas de chef assez considérable pour qu'un grand nombre

d'hommes s'occupe du soin de conserver sa mémoire en lui érigeant

une statue. On a substitué à ces colosses des monceaux en

pyramide, mausolées qui sont l'ouvrage d'une heure pour une

personne." Sans plus de motivation et de bois, l'un des

navigateurs de passage remarque que les "ahu" ne sont plus

entretenus.

Au dix-huitième siècle, la fin des Moai est largement consommée.

Leur culte sera remplacé par un autre que nous aborderons dans le

prochain épisode.

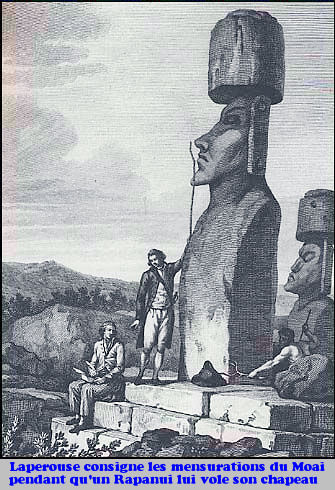

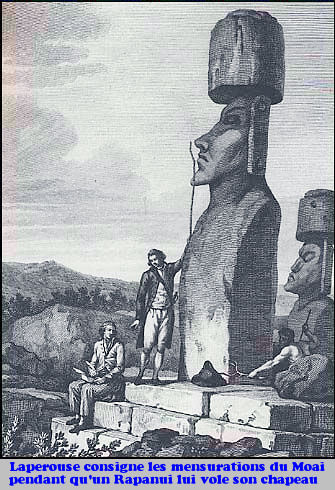

Note anecdotique : Sur la célèbre photo de

Lapérouse prenant des mesures du Moai, un Rapanui est représenté

en train de lui voler son chapeau. Clin d'oeil des équipages de

l'Astroloabe et de la Boussole au tempérament chapardeur des

Rapanui. Tout comme en Polynésie, tous les navigateurs européens

témoignent de ce comportement, parfois avec agacerie, le plus

souvent avec une certaine tendresse et admiration pour leur

"savoir-faire". Cook en parle en ces termes : "Ils pratiquent le

vol et la tromperie dans les échanges, avec autant de ruse et

d'habileté que tous les autres peuples de ces mers."

A plus, Nat et Dom

www.etoiledelune.net

Sources

Courtoisie : Archives d’Etat de Hollande Journal de Jacob

Roggeveen Découverte de l’île de Pâques.

Article paru dans l'Yonne Républicaine, le lundi 28 août 2006.

Causerie annuelle d’Hubert Reeves à Malicorne

Ecocide de l'île de Pâques : quelle datation et quelle leçon :

…futura-sciences.com

centerblog.net/6069127-exploration et dégradation de l'île

Les manuscrits des anciens – Lorena Bettocchi

JF de Lapérouse "Voyage autour du monde" sur l'Astrolabe et la

Boussole

James Cook Relation de voyages autour du monde

|

Sommaire

du jour :

Sommaire

du jour :